2025年7月22日,西南大学国家治理学院“三下乡”四川德阳非遗小分队在四川省德阳市中江县挂面村开展社会实践,聚焦省级非物质文化遗产中江手工挂面工艺的传承与发展现状。

在挂面村,实践队走访了多位非遗传承人。“天气太热了,来吃个西瓜!”在祖师爷之家,非遗传承人刘文和爷爷的热情让初到挂面村的队员们倍感温暖,一盘西瓜、一份炸土豆条,瞬间消融了陌生感。实践队员通过访谈了解到很多关于中江挂面的信息。

图为实践队员访谈非遗传承人刘文和

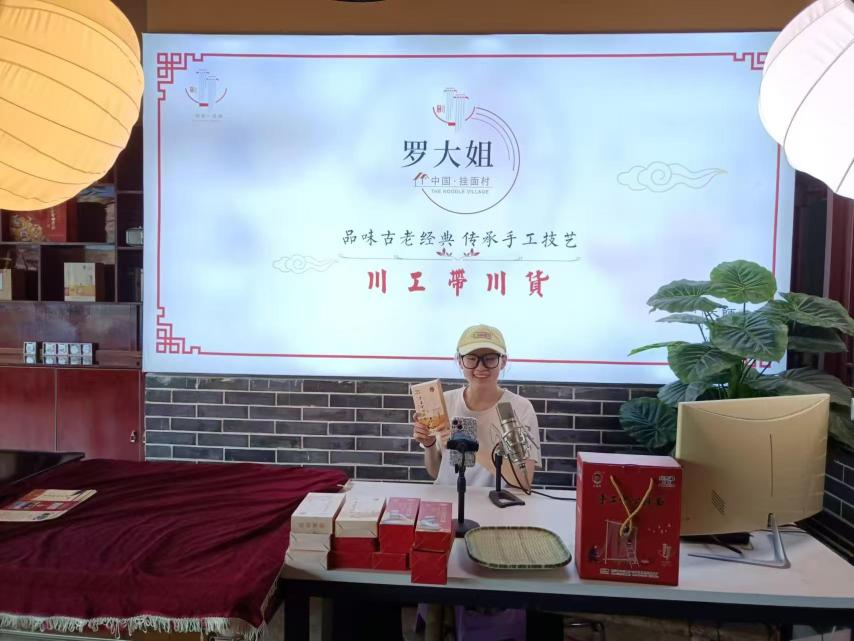

在非遗传承人陈立亮的工坊内,陈立亮详细介绍了制作过程中的核心环节“上棍”。他强调,该环节通常在夜间进行,需要精准控制挂面的松紧与粗细,直接影响最终品质,且需长期练习方能掌握。陈立亮表示,其挂面销售采用线上线下结合模式,并积极利用电商平台及开发文创产品拓展市场。同时,他也坦言当前传承面临挑战,主要依赖家庭作坊和60后、70后从业者,年轻力量加入较少。他期望借助新媒体提升产业价值以吸引年轻人,并希望获得政府在宣传引流、政策规范等方面的更多支持。实践队员还在工坊内体验了真实电商直播的销售场景。

图为实践队员模拟电商直播

此外,实践队员还与挂面村管理委员会负责人进行了交流。据管委会介绍,挂面村的建设在提升当地居民收入和整体生活水平方面成效显著。政府在挂面产业链的各环节均提供支持,包括积极策划旅游项目、招商引资等举措,旨在弘扬中江挂面非遗文化,发展相关产业,助力乡村振兴。

与此同时,实践队员走访了挂面村村民。一位六十余岁村民表示,他自1981年起学习制作挂面,手艺从未中断,如今已传予儿女,一家人经营着一家纯手工制作挂面的小作坊。该村民介绍,他收徒并无严格年龄限制,但需具备吃苦耐劳的品质,掌握精湛技艺至少需要十年时间。在当地政府的大力扶持下,挂面村焕发新生:曾经坑洼的道路被修缮得平整宽阔,村容村貌也随之改善,整体环境愈发宜人。而最显著的变化,莫过于挂面销售方式的转变——过去,村民们需要主动寻找市场;如今,依托村庄的吸引力,游客纷纷慕名而来,主动上门采购挂面。加入“5518”品牌后,村民接受了统一的技术培训,提升了挂面品质。伴随村庄统一规划、环境卫生改善等政府举措,挂面销售价格有所提高,村民收入相应增长。该村民及其子女表达了继续传承手工挂面制作技艺的意愿,但也提及传承面临的挑战:制作过程包含十八道复杂工序,受天气、面粉品质等因素影响显著,且耗时较长,需要凌晨操作,对体力要求高,导致年轻一代学习意愿普遍较低。另一位村民同样表示,00后子女不愿学这门手艺,因制作要求极高——10斤面放盐误差不能超零点几克,从和面到成品需30小时,凌晨5点就得起身,年轻人多望而却步。

图为实践队员采访村民

实践队走访了挂面村旅游合作社。合作社负责人详细介绍了日常管理机制及与村民的联动模式。合作社整合生产资源,将挂面非遗技艺转化为旅游资源,形成“生产展示+观光体验”联动体系。合作社场所内可见“中江手工挂面”“原产地证明商标”标识及“千年工艺觉慧原产”标语,凸显非遗文化内核。

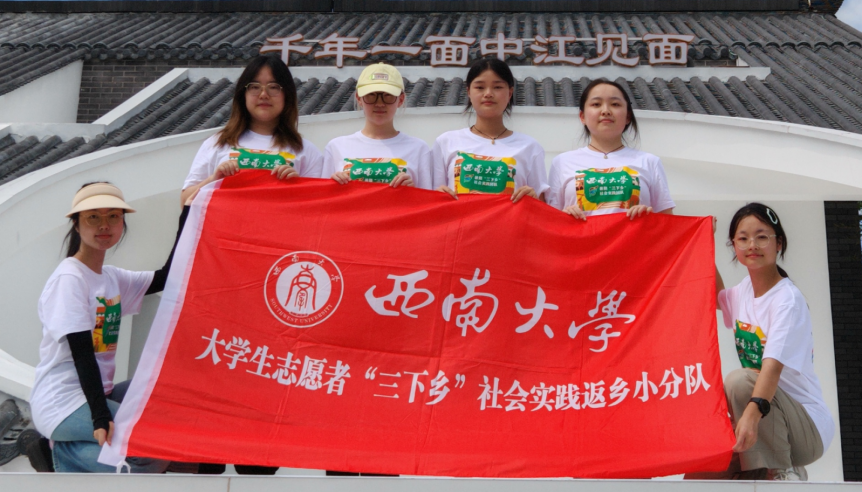

图为实践团参观合照

一碗挂面,串联起传承的坚守与创新的突围。在调研中,实践队员们见证了家庭作坊的坚守、政府的全链扶持、文旅融合的探索。虽年轻传承人短缺等挑战仍在,但“非遗+”的融合之路已现曙光。相信在各方努力下,中江挂面这根银丝,终将牵起文化传承与产业兴旺的美好未来。

网站首页

网站首页